実は流暢なのに、わざとたどたどしい日本語を使って笑いを取っていた天才ボビー・オロゴン氏の出身国、ナイジェリア。

原油、天然ガス、スズ、鉄、鉱石、石灰岩、鉛、亜鉛など天然資源が豊富で先進国なみのGDPに達しているのに貧困率が非常に高いという、不思議の国です。

原因は、たぶん就学率の低さだと考えられます。加えて、魔女なんてものが未だに信じられているのもそのあたりが原因かと。幽霊や血液型占いなんかを本気で語る大人が令和の時代に存在している日本も、かなりヤバいですが。

ナイジェリアの魔女裁判、魔女狩りの現実

今も続く人権侵害

ナイジェリアでは、令和の21世紀の現代においても魔女裁判や魔女狩りが深刻な社会問題として存在しているんです。単なる過去の遺物ではなく、今も多くの人々、特に子どもたちや女性たちの、命や尊厳をおびやかしています。

何にしても、これ被害者が知らない人だからギリギリ正気を保っていますが、自分の身内とかなら発狂モノ。でもそんな区別しちゃあダメですね。

魔女狩りの背景と社会的要因

ナイジェリアでは、古くから呪術や魔術への信仰が根強く残っています。先に記したように、一般的な教育が行き届いていないせいでしょう。

こうした伝統的な信仰に加え、近年では一部のキリスト教系宗教指導者が「悪霊祓い」や「魔女退治」を掲げて活動し、魔女狩りを煽動するケースも。

特に、南部のニジェールデルタ地帯など貧困地域では家族や地域社会の不幸や災厄の原因を「魔女」に求める傾向が強く、経済的困窮や社会不安が魔女狩りの温床となっています。

子どもたちが標的となる現実

現代ナイジェリアの魔女狩りの特徴の一つは、子どもたちが「魔女」として告発される事例が多いこと。例えば、父親に魔女の烙印を押され火をつけられた少年や、拷問や殺害の被害を受けた子どもが数百人にのぼると報告されています。

避難所には、生後18か月から16歳までの子どもたちが保護されており、彼らの多くはやけどや刃物による傷、拷問の痕跡を残しています。こうした子どもたちは、まだ幸運な方であり、殺害されたり毒を盛られて命を落とすケースも。魔女とか関係なく、ただの虐待。

宗教指導者と魔女狩り

魔女狩りを扇動したとして、牧師を名乗る人物が逮捕される事件も発生しました。

ある宗教指導者は、ドキュメンタリー映画の中で「子ども110人を殺害した」と告白し、逮捕されましたが「子どもを殺したのではなく、子どもの中の魔女を退治しただけ」と主張しています。つまり、完全に狂っています。

現代の魔女裁判の実態

当然、魔女裁判なんてものは正式な法的手続きに基づくものではなく、ほとんどが村や地域社会の中で私的制裁として行われています。そして疑いをかけられた人々は、拷問やリンチ、追放、殺害などを受けることが多いです。

特に女性や子ども、高齢者など社会的に弱い立場の人が狙われやすい。ボビーさんは格闘技もできて強そうだから魔女裁判にかけられなかったのかもしれません。

国際社会と今後の課題

国際的にもナイジェリアの魔女狩りは深刻な人権問題として注目されていますが、宗教や伝統、貧困など複雑な背景が絡み合っているため、単純な法規制や啓発活動だけでは根絶が難しい状況。

今後は、教育や貧困対策、宗教指導者への働きかけなど、多角的なアプローチが必要ですね。結局、日本における虐待と同じものかと。

Xでは「#SaveTheWitchChildren」などのハッシュタグで現地の実態が拡散され、国際的な支援団体が介入。現地で子どもたちを保護するシェルターや、迷信をなくすための啓発活動が行われています。

魔女裁判は今も続いている?

アフリカやアジアで今も残る魔女狩り

ナイジェリアに限らず、実はそのほか一部の国や地域でも魔女狩りは行われています。特にアフリカやアジアの農村部では、迷信やシャーマニズムが根強く残り、「魔女狩り」と称した暴力事件が発生中。

シャーマニズムってのは、シャーマン(祈祷師)がトランス状態で精霊や霊界と交流し病気治療や予言などを行う、霊的世界とのつながりを重視する古代人みたいな風習。

- インド:2016年だけで魔女と疑われた134人が殺害され、魔女狩り禁止法が施行されてもまだ被害は続いている。

- ネパール:シャーマンによる告発でリンチ事件が発生。政府が対策を強化中。

- タンザニア:2005~2011年の間に約3,000人が魔女狩りで殺害されたという報告も。

- ガーナ:魔女とされた人々が逃げ込む「魔女キャンプ」が存在し、2023年には魔女狩り禁止法が成立。

魔女裁判とは?その歴史と意味

歴史的展開と社会的意味

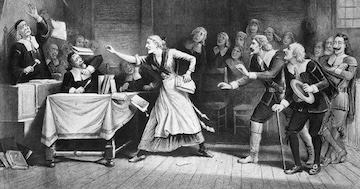

魔女裁判とは、大昔のヨーロッパで「悪魔と契約し呪術を使ってやがる、こいつは魔女だ!」と言いがかりをつけ、その人を裁くという今の感覚からするとイカれた裁判。

主に13世紀(1201年〜1300年)に始まって18世紀(1701年〜1800年)に終息するまで、数百年にわたって続きました。背景には当時の「異端な考えの者を排除する」という論理と、人々の不安を利用した政治的操作なんかがいろいろ複雑に絡み合っています。

異端審問から魔女裁判への変遷

起源は、13世紀はじめの異端審問。特に南フランスのアルビジョア派(ローマ教会から異端とされたキリスト教の分派)撲滅を目的とした十字軍の侵攻後、当時の教会が異端の定義を広げて「民間の呪術や占いも悪魔的行為であり、異端だ」とみなすようになりました。

1258年と1320年には、なんとローマ教皇が異端審問官に「魔女を捕まえて、取り調べたり処罰してもOK」というお触れを出します。当初は社会的弱者の女性が対象にされましたが、次第に政治的な道具としても悪用されるように。

百年戦争中の1431年、フランスを救ったあのジャンヌ・ダルクが魔女の嫌疑で火あぶりの刑に処された事件は、その典型例ですね。

近代化の過程で消滅

18世紀に入ると啓蒙思想(伝統的な権威や迷信ではなく科学など理性を重視する)が常識となり、魔女裁判の非合理性が広まります。スイスのフリブールでは1741年を最後に、また他の地域でも同様の動きが加速しました。

現代においては、冤罪や差別、集団ヒステリー的な問題を考える際の歴史的な教訓となっています。

歴史が問いかけるもの

結局、魔女裁判てのは単に迷信が生んだものではなく、権力の構造や民衆心理が生み出した複合的な現象なわけです。現代の我々は、この歴史を通じて差別のメカニズムや冤罪の危険性について深く考察する必要があるでしょう。

デジタル時代におけるフェイクニュースなんかとも無縁ではありませんよ。