「他の人はこちらも検索」を見ると[フラッシュ暗算 発達障害]で検索する人も多いようで、素手で計算できる人に対しては、世間は実用性よりもその特殊能力の仕組みについて気になるということでしょうか。

電卓など100円ショップで買える現代、いくら暗算ができても、おじさんの自慢話に対するキャバ嬢のように棒の「すごーい」という反応しかもらえませんよね。まぁ、それだけ脳科学が進歩しているということでしょう。

「人間計算機」と呼ばれた人たちは、なぜ複雑な計算を瞬時に解けるのか。その秘密は、どうやら「共感覚」という性質を持つ人々の不思議な世界にあるっぽいよ。

ドイツに生まれた、2大「人間計算機」

現代のスーパーコンピュータ脳:リュディガー・ガム

リュディガー・ガムは1971年生まれ、21歳の時に計算能力が突然開花したことで知られる現代の奇才です。子どもの頃は数学が苦手でクラスでビリを争うレベルでしたが、なぜか21歳の時に複雑な暗算を非常に速くこなせることを発見。

大きな数字や冪乗(べきじょう)を即暗記でき、会話を逆から話せたり、カレンダーの何年何月何日が何曜日か瞬時に答えることもできます。何の役に立つのかはわかりません。

ちなみに、べき乗ってのは同じ数字をかけあわせること。たとえば3の4乗、3×3×3×3=81みたいの。

ガムは、ドイツのテレビ番組「Wetten, dass..?」で圧倒的なスコアを記録して優勝、有名になりました。専門家が彼を研究した結果、彼の能力は脳障害によるものではなく、遺伝や脳の発達の特殊性に関連している可能性が高いことが判明。

現在、彼はメンタルトレーナーとして記憶力や数学力を向上させる方法を教えています。

「Wetten, dass..?」は、一般人の奇抜なチャレンジと豪華ゲストによる賭けを組み合わせた、ドイツ語圏を代表する大型バラエティ番組。「部品を触っただけで車種を当てる」「目隠しで牛の咀嚼音から個体を当てる」など、基本どうでもいい変な特技が披露されました。

19世紀の計算マシーン:ザカリアス・ダーゼ

ザカリアス・ダーゼは、1824年生まれのドイツ人。日本だと江戸時代後期。彼の場合、幼い頃から能力が開花していました。

15歳の時にドイツ、オーストリア、イギリスを旅し、その腕前を人々に披露。人々は彼に巨大な数の掛け算を出題、ほとんどの人が鉛筆と紙で計算するよりも速く暗算することができました。

ほとんどの人が数日から数週間かかる計算を数分〜数時間でこなせたとのこと。後に彼は数百万の数の因数一覧表のような膨大な数表の作成に取り組み、他の科学者や数学者の研究を加速させます。

人間計算機たちの特殊能力の源泉

脳内に浮かぶ「数字の風景」

ダーゼは数字を空間的に配置して把握し、ガムは数字を音声情報として処理するそうです。両者に共通するのは、数字を単なる記号ではなく「感覚的な体験」として捉える点。凡人には、何のことだかさっぱりわかりません。たぶん本人たちにも言語化は不可能っぽい。

日常トレーニングの方法

ガムの場合、逆さ言葉を話す訓練が計算能力向上に役立ったという逸話があります。子どもの頃から逆言葉を話すことに熱中していたという狂った経験が、脳の可塑性を高めた可能性が指摘されています。

ダーゼはドミノを通じて数的感覚を養ったという記録も残っています。ドミノって長い距離を並べてパタパタ倒す遊びってイメージがありますが、実はあの牌を使って行うボードゲームなんです。

いろいろルールはありますが基本的なやり方は、順番に手持ちの牌を場に出して同じ数字の目同士が隣り合うようにつなげていき、最初に手持ちの牌がなくなった人が勝ち。トランプとかウノみたいなもんですね。

数字を数字じゃないものに感じる、不思議な共感覚の世界

共感覚とは?

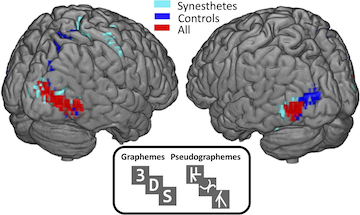

共感覚(synesthesia/シナスタジア)とは、通常受ける刺激とは無関係な別の感覚が自動的に生じる現象のこと。たとえば文字を見て色を感じたり、音を聞いて色や形を感じたりするなど。比喩や連想ではなく、この感覚を持つ本人にとっては現実感を伴います。

共感覚には多様なタイプがあり、代表的なのは文字や数字に色を感じる「色字共感覚」や、音から色を感じる「色聴共感覚」など。これは生まれつき持っている場合が多く、本人が自覚していないこともありますが、病気ではない不思議な能力。

持たない人間にとっては、どういう感じのものなのか、さっぱりわからないです。でも人間計算機たちは、この感覚でもって特殊能力を使っているらしいのです。

文字に色が見える「色字共感覚」

共感覚を持つ人の70%が経験するという現象。例えば「5」という数字に深紅のイメージを感じたり、「月曜日」という言葉に青緑色の閃きを覚えたりします。この感覚は単なる連想ではなく、実際の知覚体験として認識されます。

音と色が交錯する「色聴共感覚」

ピアノの音色に金色の輝きを感じたり、救急車のサイレンに紫の渦を見たりする現象。音楽家のスクリャービンや画家のカンディンスキーもこの能力を持っていたとされ、芸術創作に影響を与えた事例が知られています。

共感覚を持つ人々の認知特性

記憶を助ける「脳内フック」

共感覚を持つ人々は、数字や単語に付随する色や形を自然な記憶の手がかりとして利用できるようで。例えば歴史の年号を虹色のグラデーションとして記憶したり、外国語の単語を立体模型のように脳内に保管したりするケースが報告されています。

創造性との深い関係

ある研究では、共感覚を持つ人が芸術分野で活躍する割合が一般より高いというデータもあります。これは通常の五感を超えた情報処理が、独創的な発想を生み出す土壌になっている可能性があるってことですかね。