日本人の100%が「小学生の考えるシモ系のあだ名っぽい」と連想するかとは思いますが、ここはいったんこらえていただいて。

とりあえず「ゲリマンダー」の語源は、19世紀初頭のアメリカ・マサチューセッツ州知事エルブリッジ・ゲリー(Elbridge Gerry)に由来します。

1812年、彼が自党に有利になるよう選挙区の区割りを変更した際、その新しい選挙区の形が伝説の怪物「サラマンダー(Salamander)」に似ていたため、ゲリーの名前とサラマンダーを組み合わせて「ゲリマンダー(gerrymander)」という造語が爆誕。

その後この言葉は、特定の政党や候補者に有利なように選挙区を区割りすることを意味するようになりました。

とりあえずゲリマンダーとは何か、簡単に整理

ゲリマンダーの定義

選挙の際、特定の政党や候補者に有利になるよう、選挙区の区割りを不自然な形で変更すること。本来は人口や地理に合わせて公平に分けられるべき選挙区の線引きを、意図的にねじ曲げて自分たちが有利になる構図を作る汚い行為です。

見かけは中立に見えて、実際は権力側に有利な仕組みとなっています。

やり方

主に二つの方法で行われます。

- クラッキング(cracking):対立候補や反対政党の支持者が多いエリアを細かく分けて、影響力を分散させます。結果、どの選挙区でも自分たちが多数を取れるようにします。

- パッキング(packing):対立候補や反対政党の支持者を一つの選挙区にまとめてしまい、その区では相手が勝っても他は全て自分たちが勝つようにします。

実際の事例

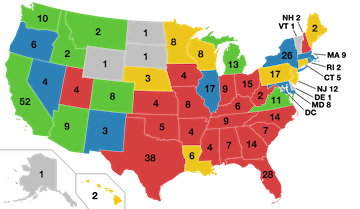

アメリカ合衆国下院の選挙では、たとえばイリノイ州4区やオハイオ州9区などで不自然な細長い形の選挙区が有名。これにより、特定の人種や政党の支持層をまとめたり分散させたりして、有力政党や現職政治家が有利になるような不公平な状況が生まれてきました。

日本でも1956年、鳩山一郎(ゆきお・くにおの、おじいちゃん)内閣が憲法改正を狙って小選挙区法案を提出した際に、不自然な選挙区が含まれていたことから「ハトマンダー」という言葉が作られて批判を受けたことがあります。

東京で例えると…

新宿や渋谷を分断する不自然な区割り

身近な東京を例に置き換えて考えてみましょう。例えば、新宿区と渋谷区には若者が多く住み、比較的リベラルな意見を持つ有権者が多いとします。

しかし政権を持つ保守的な与党が「この人たちの票が一つの選挙区に固まると不利になる」と考えた場合、権力を利用して区割りをわざと操作するのです。

渋谷の一部地域を港区や千代田区と合体させ、新宿の北側を練馬区と組み合わせる。こうすると「リベラル票」は分断され、結果として与党に有利な形となります。

住んでいる人からすれば自分の近所同士がなぜ別の選挙区にされるのかまったく理解できません。それでも選挙では区分けがそのまま効力を持つのです。

もしこれが東京都全体で行われれば、少数派の意見が拾われにくくなり、特定の政党だけが議席を独占する状況が生まれるでしょう。

ゲリマンダーの危険性

民主主義に対する危険

ゲリマンダーが及ぼす最大の危険は「選挙の公平性」と「民意の反映」が失われること。実際の得票率と議席数が大きくズレれば、有権者の声が正しく議会に反映されなくなります。

極端な場合「有権者(国民)が政治家を選ぶ」のではなく「政治家が有権者(国民)を選ぶ」というイカれた現象が起きるわけで。

新たな形、デジタル・ゲリマンダー

近年では、インターネットを使った「デジタル・ゲリマンダー」なるものも登場しています。これはFacebookやXなどのソーシャルメディアが、選挙期間中に特定の情報をユーザーに集中して届けることで投票行動を意図的に誘導するもの。

ハーバード大学ロースクールのジョナサン・ジットレイン教授は、こうした現象を問題視中。インターネッツは放送や新聞などのオールドメディアと違い規制が難しく影響も強いため、選挙の公正性が損なわれるリスクがあります。

アメリカでの実例

例:イリノイ州下院4区

イリノイ州の連邦下院4区はシカゴの都市部を囲むように配置されていて、ヒスパニック系住民が多い二つの地域を高速道路294号線で結ぶ細長い形をしています。

この異様な区割りは、特定の人種集団を一つの選挙区にまとめることで、政治的な勢力に有利に働くように設計された典型的なゲリマンダーの例。

例:ノースカロライナ州12区(2003年〜2017年)

この選挙区は、アフリカ系の人たちを多数派にするために作られました。南北戦争後に黒人市民権を制限しようとした歴史的な流れの中で、1960年代の公民権運動を経て連邦政府が介入、人種差別的な区割りは禁止されるようになります。

しかし、その後は逆に人種的少数派が当選しやすいように散在する集団を一つの区にまとめる操作も。ノースカロライナ州12区はその代表例でしたが、2017年の訴訟で公平性を欠くとしてこの区割りは解消されました。

例:オハイオ州の区割り(2003年〜2013年)

コロンバスは民主党が強い都市ですが、2003年から2013年の間、いくつかの選挙区(7区、12区、15区)に分割。その結果、都市部の強い民主党支持を分散させ、郊外の共和党支持票が優勢になる形で共和党の候補が当選し続けることに。

2013年にこの区割りが見直されてからは、民主党が再び勝ちやすくなっています。

独立委員会による区割りの改革例

アメリカでは多くの州で州議会が区割りを決めるため政治家の利益が絡みやすいですが、一部の州では独立委員会を設置して政治家の関与を排除しようとしています。

ミシガン州は住民投票により州憲法を改正し、2017年から独立委員会による区割りが行われていて、より公平な選挙区設定を目指しています。

連邦最高裁の対応

最近の例では、ノースカロライナ州やメリーランド州などの州をめぐるゲリマンダー訴訟に対して、2019年に連邦最高裁は「政治的問題であり裁判所の介入は難しい」としてゲリマンダーの合法性を制限する判決を避けています。

これにより、政治的に偏った区割りが一定程度温存されている状況。

日本はどうなんだ?

日本の選挙区割りの特徴

日本では、昔から衆議院が中選挙区制(一つの選挙区から複数の議員を選出)を長く採用してきたため、一般的な意味でのゲリマンダーはほとんど発生しませんでした。これは、選挙区の規模が大きく人口変動への対応が選挙区の定数調整で可能だったから。

同じく参議院でも、都道府県単位の選挙区で固定されてきたことから大きな問題は起きにくい構造となっていました。

一方で、近年の小選挙区制の導入や比例代表制との組み合わせにより、特定政党が議席を有利に得るための区割りが指摘されることが増加。

特に都道府県別選挙区における一票の格差問題と関連し、自民党や公明党が有利な区割りをする「ジミマンダー」とも呼ばれる事例も批判されています。

現在の日本での問題

2018年の参議院選挙制度改正では、議員の歳費抑制を目的とした一票の格差是正のため、人口の少ない県を合わせた選挙区「合区」を導入。

しかし、この制度改正の過程で自民と公明による選挙区定数の増加や特定候補者を当選させるための名簿操作があり、立憲民主党幹事長やメディアから「ゲリマンダーやんけ」とツッコまれました。この例は、制度の見直しが党利党略的と受け取られた典型的なケース。

現状と今後の課題

日本では「一票の格差」を是正するための合区や定数調整が行われていますが、これらが政党の利害調整に利用されるんじゃ…という心配が。公正な選挙区割りの実現には、独立した機関による区割りの透明性確保と民意に忠実な制度設計が求められています。

なにより、有権者側は選挙制度の仕組みを理解し、制度改正に関心を持つ必要がありますよ。