「あゝ野麦峠」のイメージからブラック企業のはしりみたいなイメージがありますが、民営化されるまでは快適な環境だったらしいですね。時代によって産業が変化し工場も廃れていくので、日産もそういう運命なのでしょう。

作ったのは富岡さんではなく、当時の日本政府。実質、後述のフランス人技師たちに多大な協力をしてもらいました。群馬県富岡市にあるから富岡製糸場といいます。そして自分がドヤるのも変ですが、世界遺産です。

富岡製糸場の基本データ

設立の目的と背景

富岡製糸場(とみおかせいしじょう)は、明治の初めに日本政府が設立した、日本初の本格的な国が経営する器械製糸工場。高品質な絹糸を大量生産して外貨を稼ぎ、日本を欧米諸国に追いつかせようと建てられました。

設立の経緯と建設時期

建設はフランス人技師ポール・ブリュナの指導のもと、1871年(明治4年)に始まりました。翌1872年(明治5年)には主な建物が完成し、操業開始。

場所と選定理由

群馬県富岡市が選ばれた理由は、養蚕が盛んで原料となる繭が手に入りやすいこと、工場用地や水、燃料となる亜炭が確保できること、地元の協力が得られたことなどが挙げられます。当時は「フランス人が人さらいに来る」という噂も流れたそうです。

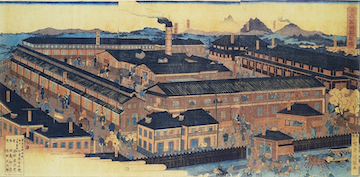

工場の特徴と規模

繰糸所は長さ約140メートルに300釜の繰糸器が並ぶ、当時としては世界最大級の規模を誇る工場でした。

建物の設計はフランス人技師オーギュスト・バスティアンが担当し、日本の大工や職人たちが建設。木骨レンガ造りという日本と西洋の技術を組み合わせた構造になっています。

操業の歴史とその後

創業当初はフランス人技師が指導、全国から集まった工女たちが最新の器械製糸技術を学びます。1893年(明治26年)には民間に払い下げられ、最終的には片倉製糸紡績株式会社の工場となりました。

そして1987年(昭和62年)に操業を停止するまで115年もの間、日本の製糸業を支え続けることに。1987年ってNTTが最初の携帯電話サービスを始めた年です。けっこう最近ですよね、びっくり。

製糸場を描いた物語たち

富岡製糸場の実話エピソード

工女募集のとき、フランス人技師がワインを飲んでいる姿を見た人が生き血を飲んでいると勘違い。「工女の生き血を取るために募集している」といううわさが広がり、最初は応募者がいませんでした。

しかし、初代場長の尾高惇忠(あつただ)は自分の娘である尾高勇(ゆう)を第1号工女として働かせ、安心してもらうことで全国から工女が集まるようになりましたとさ。

富岡製糸場をテーマにした物語や作品

代表的なのは、山本茂実によるノンフィクション『あゝ野麦峠 ある製糸工女哀史』。製糸工場で働いた女性たちの過酷な労働環境や直面した困難を描き、女工哀史として広く知られるようになりました。後のイメージは、これが大きいかと思われます。

また、植松三十里の歴史小説『繭と絆 富岡製糸場ものがたり』は、初代工場長・尾高惇忠とその娘で工女第1号となった尾高勇を中心に、富岡製糸場の設立や運営の苦労、父娘の葛藤や成長を描いています。

この作品は単なる労働史にとどまらず、技術革新の背景や工女たちの志、家族や地域社会とのつながりなど、近代日本の光と影も丁寧に描写しています。

映画では2017年公開の『紅い襷 富岡製糸場物語』。明治時代にフランス人技師ポール・ブリュナらとともに近代的な製糸技術を学び、日本の近代化に貢献した名もなき工女たちの姿を描いています。

さらに、藤井清美の小説『明治ガールズ』では従来の「工女=哀史」というイメージを覆し、志を持って新しい時代に挑戦した女性たちの前向きな姿が描かれています。

世界遺産に登録された理由

世界の絹産業への貢献

富岡製糸場で作られた高品質な生糸や、そこで発展した養蚕技術は世界中に広まって、絹産業の発展に大きく貢献しました。絹ってのは、いわゆるシルク。高級な衣類だけじゃなく手術用の糸なんかもシルクらしい。

歴史的な建物としての保存状態

建物は創業当時のまま、ほぼ完全な状態で残っています。特に繰糸所や繭倉庫などは150年以上経った今も当時の姿を維持。19世紀後半の工場がこれほど良い状態で残っているのは、世界的にも珍しいのだそう。

前橋や高崎、伊勢崎だったら空襲でやられ、忘れ去られていたかもしれない。

日本とヨーロッパ技術の融合

建設にはフランス人技術者ポール・ブリュナが関わったことで、日本の伝統的な建築技術とフランスの建築技術が融合。独特のデザインや工法が生まれました。トラス構造という柱のない広い空間や、フランス積みと呼ばれるレンガの積み方などが特徴です。

見どころ

- 繰糸場(くりいとじょ)

工場の中心となる広い作業場で、300人の女性が一列に並んで糸を取っていました。ここがトラス構造。広くて柱が無いって体育館みたいな感じですかね。 - ブリュナ館

ポール・ブリュナが住んでいた建物。日本の四季を楽しめるような工夫がされていました。 - 板ガラスの窓

ヨーロッパから輸入された板ガラスが使われ、自然光を取り込む工夫がされました。今も当時のまま残っています。 - レンガ造りの建物

フランス積みは見た目が美しい反面、壊れやすいとされます。この積み方で明治時代の建物が今も残っているということが、世界遺産に選ばれた理由のひとつ。

世界遺産としての意義

富岡製糸場は、2014年に「富岡製糸場と絹産業遺産群」として登録されました。歴史や当時の技術を感じに、今も多くの人が見学に訪れています。